Nell’interrogarsi ondivago sul modo di comunicare queste cose astruse che sono il pensiero, la filosofia, la letteratura, il mondo, ecc. spesso chi scrive è preso da istintivo fastidio per i “grandi maestri”. Mettiamo subito sul piatto che possa essere una terribile invidia a muovere il sentimento, un rancoroso livore pari a quello del Walter ritratto da Musil ne L’uomo senza qualità [si perdoni il riferimento necessario per fronteggiare i grandi salendo sulle spalle dei giganti] ma ci si conceda il dubbio che psicoanalisti e psichiatri che fanno tournée teatrali divulgando sapere o giornalisti capaci di dirci tutto in poche parole forse creino più un vociare che una parola utile. Forse domani scriveremmo il contrario dicendo che la divulgazione e il più ampio coinvolgimento, la parola accessibile, è la grazia del nostro tempo ma è un forse con scarso vigore.

Lo abbiamo detto ormai molte volte che noi abbiamo simpatia [narcisistica?] per chi si diletta con carta e penna non dipendendone per vivere. O meglio, forse lo si fa proprio per vivere, vivere bene, ma non ci si pagano le bollette. Chi può vivere di parole? Ben pochi possono averne l’onore e l’onere.

Nelle Marche un tempo osannate per un modello economico di sorprendente efficacia era celebre la figura del metal-mezzadro che tante fortune ha fatto realizzare ai distretti produttivi. Di minor impatto è però quella dello scrittor-mezzadro. La storia della letteratura ha molte figure che in qualche modo vivevano a cavallo tra il mondo di un “onesto” lavoro e quello volatile della scrittura, che era loro necessaria. Pensiamo agli impiegati Kafka e Svevo, all’ingegner Gadda e al chimico Primo Levi. Molto più prossimo a noi per età scriviamo poche note oggi su Angelo Ferracuti, uomo di lettere nel senso più ampio dopo quarant’anni nelle Poste Italiane, che, nel frattempo, partendo dalla poesia è arrivato con successo al romanzo (quest’anno è tra i candidati allo Strega) e alla scrittura, particolarmente apprezzata, di reportage. Non siamo noi a doverlo presentare. Nato al centro delle Marche, a Fermo, fa fatica a non evadere dalla sua terra con puntate pressoché costanti verso il Nord Europa, e non solo, dove un tempo raggiungeva il suo conterraneo Luigi Di Ruscio, poeta operaio, emigrato in Norvegia.

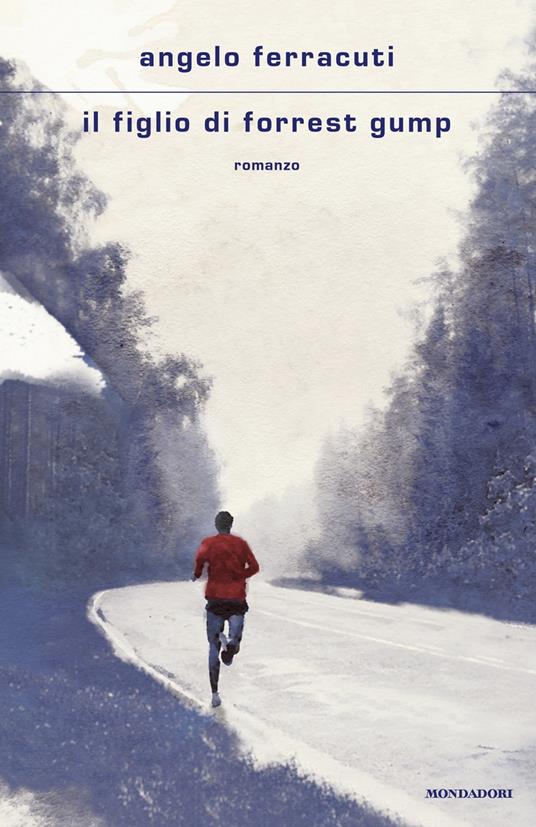

Tutta questa premessa si esaurisce nel dire che abbiamo preso in mano, ieri notte, l’ultimo libro di Angelo Ferracuti: Il figlio di Forrest Gump. Ne abbiamo letto solo una parte (che è già sufficiente per poterne parlar bene), in un coinvolgimento di particolare intensità che rende difficile tentare l’abbozzo di una recensione. Sono state lette una cinquantina di pagine, una volte addormentate le figlie che chi qui scrive ritrova come presenze evocate con discrezione anche nelle pagine familiari dell’autore marchigiano. Molti non farebbero fatica a leggere in trasparenza nel romanzo una quotidianità o un tempo del ricordo prossimo e avrebbero, se maturi, parole da condividere con l’autore sulla situazione di figli goffi spettatori dell’avanzare della fragilità dei propri anziani genitori. Ma non è questa empatia o il voler ritrarre quello che banalmente tutti conoscono a dar valore al libro. Penne ben più preparate hanno scritto di questo romanzo come racconto pubblico di un’epoca e non come un intimistico memoir. Chi scrive qui ha intenzione di proseguire la lettura, che si fa fatica ad interrompere, cercando di cogliere quello che ha intuito poter essere un piccolo segreto di un racconto come questo: non riavvolgere una storia ma costruire un istante, che è il presente, in cui essa è tutta raccolta. E’ il luogo dove il figlio (Angelo) che ha fallito come figlio ritrova il padre (Mario), fallito anch’egli nella relazione in un presente meditato e trasformato dalle scrittura che non è la ricerca di un contatto fuori tempo massimo ma il tempo in cui si è insieme quel figlio, il giovane sposo, il padre, il vedovo, l’uomo maturo che un tempo era il proprio padre, ogni tempo della propria e comune vita senza che niente sia ritenuto ormai irrimediabilmente perso.

Ci incontreremo queste sere nelle prossime pagine, Angelo Ferracuti.

P.S. Se giustamente a qualcuno è poco chiaro il tema del libro si veda una cosa ben scritta, la quarta di copertina:

Non è facile avere un padre sedentario, distante, a volte ostile, raccolto in se stesso, un impiegato che sembra calamitare in sé i tratti di una provincia ottusa e democristiana. Eppure quello stesso padre, scampato a un cancro alla parotide, improvvisamente comincia a correre, e quando comincia sembra non smettere più. In città lo chiamano “quello che corre” e dalle imprese sulle strade marchigiane si avvia a diventare un protagonista della “marcialonga”, prima nazionale poi internazionale, della maratona, delle marce di resistenza. Diventa quello che il figlio, avviluppato nella sua giovinezza ribelle, non avrebbe mai sospettato: una leggenda, il terzo italiano per numero di gare effettuate. La piccola città lo irride, ma lui se ne frega. Lo troviamo di volta in volta in valli svizzere, austriache, pianure fiamminghe, villaggi olandesi, in Norvegia. Dopo tanta ostilità e indifferenza, il figlio va alla ricerca di un fantasma che riappare magico e immenso, più grande della vita, e lo fa percorrendo le vie che il padre ha battuto e quelle che, prima di consumare il suo tempo sulla terra, avrebbe voluto percorrere. L’epica della corsa, l’epica delle sfide, l’epica delle battaglie politiche degli anni Settanta: un padre e un figlio a confronto sulle strade del mondo, per raccontarci di cosa sono fatti i sogni che ci tengono fra cielo e terra.

Lascia un commento