Quella che seguirà è una nota di difficile lettura. Chiediamo scusa al lettore ma questa volta siamo portati a intrecciare molti fili che la nostra passione per l’architettura, quella che ne Il giudizio sull’architettura, Umberto Allemandi, 2006, definimmo “la più universale delle arti”, ci invita a seguire. Lo facciamo istigati dal caso della recente scomparsa, lo scorso 27 novembre, di Robert A. M. Stern, architetto noto per la sua poetica postmodernista e per essere stato progettista di prestigiosi grattacieli newyorkesi che riportano agli anni venti del novecento e ad uno spirito neorinascimentale di decoro e ricchezza che ha caratterizzato la precedente Gilded Age della città. Stern è noto per la sua attività professionale ma forse ancor di più per il suo ruolo accademico. Quando a Roma nel giugno del 2006 Peter Eisenman e Leon Krier si incontrarono per un dibattito in pubblico, riproponendo in scena una ormai storica contrapposizione tra visioni del mondo, la visione modernista contro il recupero della tradizione, Leon Krier, al quale ci siamo già dedicati rapidamente, scomparso ormai lo scorso giugno e architetto prediletto dell’ex principe di Galles Carlo, elogia Stern come preside della Yale School of Architecture dal 1998 al 2016. Così comincia il colloquio romano:

Voglio innanzitutto ricordare che la mia querelle con Peter Eisenman dura ormai da quasi 30 anni. […] Per metodo di insegnamento ed obiettivi ideologici siamo agli antipodi. io chiedo ai miei studenti di tradurre capolavori modernisti in opere di fattura tradizionale, Peter, invece, analizza lavori palladiani o piranesiani per trasformarli in “creature moderniste”: è così che gli aspiranti architetti della Yale School of Architecture ottengono una formazione completa, un’ampia apertura mentale. In tutta Europa non esiste niente di paragonabile alla scuola diretta da Robert A. M. Stern.

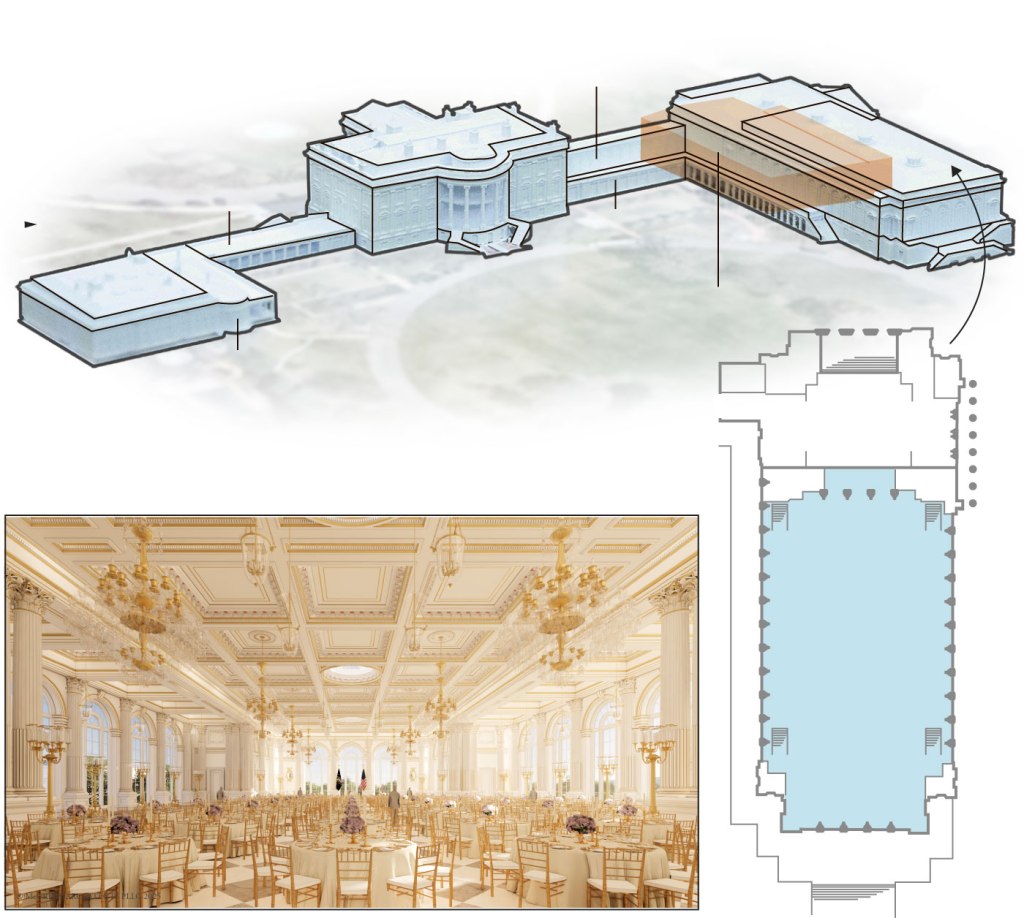

Negli Stati Uniti la storia, per quanto modesta nel conteggio degli anni, sembra avere di contro un peso nell’immaginario espressivo rilevante. La fondazione culturale operata da Ralph Waldo Emerson dagli anni ‘30 dell’800 non sempre è riuscita ad aprire percorsi di orgogliosa originalità nel campo dell’architettura. La nostalgia per le rassicuranti forme del bello stile passato accompagna i duecentocinquanta anni del paese. Nell’introduzione al suo celebre saggio Natura del 1836 Emerson si chiede: “perché mai dovremmo annaspare tra le ossa inaridite del passato o camuffare la generazione vivente con gli abiti sbiaditi d’altri tempi?” Gli abiti sbiaditi d’altri tempi o, meglio, le vesti bianche di una classicità d’invenzione, semmai screziata d’oro, sono tornati di moda negli Stati Uniti del secondo mandato Trump. Scendendo nell’attualità, lo scorso ottobre sono state avviate le demolizioni dell’ala est della Casa Bianca per dar corso alla realizzazione della White House State Ballroom, dando corso ad un progetto di ammodernamento, o meglio di trasformazione del complesso della residenza presidenziale americana, intrapreso da Trump seguendo la lunga storia di rimaneggiamenti cominciati già con l’aggiunta di colonnati laterali ad opera del terzo presidente Thomas Jefferson, architetto colto e fondatore della tradizione neopalladiana del paese, la realizzazione di una prima East Wing con Theodor Roosevelt nel 1902 e l’ampliamento operato nel 1942 del lontano cugino Franklin Delano Roosevelt.

Ciò che al presidente in carica non era riuscito al primo mandato, quando nel dicembre del 2020 con l’ordine esecutivo “Promoting Beautiful Federal Civic Architecture”, ribattezzato popolarmente “Make America Beautiful Again” per la sua proposta di indicare lo stile classico come il più adeguato a rappresentare la dignità degli edifici federali, scalzando una tradizione modernista e brutalista avviata dagli anni ‘60 e ‘70, sta riuscendo ora. Sarebbe stato strano il contrario, ovvero che un ex (?) immobiliarista non desse concretezza a sogni di celebrazioni in pietra e mattoni. Vi è una tradizione dei presidenti francesi con le grandi opere di Pompidou e Mitterand ma vi è anche l’esempio dei presidenti costruttori in grande che va da Ceausescu a Erdogan passando passando per Saddam Hussein. Perché non dovrebbe Trump? Non stupisce il fatto che si intervenga sull’edificio presidenziale, ormai un complesso palaziale dove molti altri inquilini hanno apportato le loro modifiche. Ciò che sorprende è la dimensione: una sala da ballo di circa 8.000 mq contro i 5.000 della Casa Bianca vera e propria. Anche la fonte di finanziamento dichiarato, privato attraverso donazioni di grandi magnati, sembra essere in continuità con le premesse di questa presidenza che ha visto plasticamente saldato il potere politico ed economico con la presenza degli uomini più ricchi del paese all’insediamento ufficiale.

La scelta espressiva dell’arte classica, o meglio neoclassica, in America non è nuova. La si trova in origine con il marchio del presidente Thomas Jefferson nella sua villa di Monticello o nel progetto per l’Università della Virginia. Allora sembrava naturale la ripresa di un linguaggio “repubblicano” per la nuova grande repubblica agricola americana che coglieva idealmente, per il tramite della ricezione inglese di Inigo Jones, l’ispirazione dal disegno culturale e politico di trasformazione della Serenissima sulla sua terraferma operato da Andrea Palladio. Egli demolisce merli e torri dal sapore gotico e feudale per instaurare fabbriche romane (si veda anche il libro di Antonio Foscari, Unbuilt Palladio, dove si ricostruisce un progetto di rinnovamento dello stesso Palazzo Ducale) ma oggi, dopo il novecento passato con difficili dialoghi tra arte, potere e propaganda, la domanda circa l’uso di una lingua classica in architettura come neutrale o come portatrice di valori intrinsechi appare naturale. E’ certo nota la vicinanza tra arte di regime ed il classico, lo si è visto della Russia di Stalin, nella Germania di Hitler e, in maniera più originale, nell’Italia fascista. Ma è altrettanto noto che le stesse forme siano state comuni in tutt’altri contesti liberali, negli Stati Uniti in primis con architetti a cavallo dei secoli XIX e XX quali Henry Russel Pope o Henry Bacon, coinvolti anche in progetti celebrativi nella stessa Washington D.C. Se quindi ci chiediamo se sia legittima e opportuna l’indicazione da parte del presidente americano del primato di uno stile rispetto ad un altro dobbiamo comunque notare che la scelta trumpiana appare in continuità.

Non è assolutamente nuovo il dibattito circa lo stile più adatto per la rappresentazione dell’America. Se Jefferson, promotore e redattore della bozza della Dichiarazione di indipendenza americana, pose il suo indirizzo a fine ‘700, di nuovo a fine ‘800 il tema tornò attuale e fu dibattuto. L’occasione fu l’Expo del 1893 o Fiera Colombiana di Chicago, quella che con un anno di ritardo avrebbe dovuto celebrare i 400 anni dalla scoperta dell’America mostrando ormai un paese pronto ad una dimensione “imperiale”. Il contesto fu più o meno questo: Chicago, la città allora più dinamica del paese, in grande espansione e orgogliosa di una sua scuola architettonica locale che aveva fatto “materializzare” il simbolo della nuova America, ovvero il grattacielo, strappò nella contesa col voto del Congresso la sede dell’evento a New York. New York, e la costa orientale in genere, arrogava a sé il ruolo di guida culturale ed artistica del paese. I maggiori architetti orientali si erano formati nell’ambiente Beaux-Arts parigino e della vecchia Europa padroneggiavano ogni stile. L’età d’oro, la Gilded Age, vedeva la rincorsa a nuovi edifici neorinascimentali o neoclassici. I nomi in voga erano quelli di Stanford White, non a caso apparso su una serie tv di Julian Fellowes della HBO che proprio quel periodo ritrae, e il patto che Daniel H. Burnham, autore del noto Flatiron building, coordinatore dell’intera impresa di realizzazione della sede espositiva di Chicago, poi diventata celebre come la White City, strinse con i colleghi più stimati fu quello di contraccambiare il prestigio di poter ospitare a Chicago l’Expo concedendo all’est l’espressione artistica. In quel contesto lo scontro che vedeva opposto a questo disegno coloro che credevano che gli Stati Uniti avessero necessità di un proprio linguaggio originale, ovvero Louis Henry Sullivan ed il suo allievo Frank Lloyd Wright, persero la sfida. L’originalissimo Transportation Building di Sullivan fu il suo canto del cigno. Negli anni successivi la forza delle cupole e dei colonnati della sede espositiva irradiarono un movimento, quello della City Beautiful, che ripensò l’urbanistica e l’immagine di molte città anche al di fuori degli Stati Uniti, arrivando a Canberra e Melbourne, all’insegna di simmetria, monumentalità e classicità. Lo stesso Wright in quell’anno, il 1893, ebbe un tentennamento presentando un progetto neoclassico al concorso per la Biblioteca pubblica di Milwaukee e ascoltando le sirene ammaliatrici di Daniel H. Burnham che voleva il suo talento nel proprio studio a conclusione di un lungo periodo di formazione che gli avrebbe offerto con generosità a Roma. La storia prese un’altra via: Wright camminò in direzione contraria spingendosi sempre più verso ovest, dall’Illinois alla California e l’Arizona. Godette però in tarda età della soddisfazione di concludere la sua carriera entrando a New York, alloggiando tra l’altro al Plaza Hotel dalle forme storiciste parigine, offrendo alla città, che secondo lui non aveva architettura ma una sequenza di travi e pilastri sovrapposti, una vera architettura, l’unica vera: il museo Guggenheim. Il candore a cui il museo alla fine fu costretto inizialmente doveva lasciare spazio ad un forte rosso cherokee, amato da Wright, un rosso che paradossalmente avrebbe evitato l’equivoco della volontà di evocare una nuova candida classicità – quando poi ormai è noto che i templi nel chiaro marmo pentelico greco un tempo erano di vivacissime tonalità.

In quella stessa New York dove il presidente ha mosso i primi passi da costruttore, sulla scia dell’attività familiare, celebrandosi con un’alta torre vetrata dalla lobby foderata in travertino, la Trump Tower, il gusto classico trova ancora spazio nella sua abitazione personale con una esagerata decorazione rocaille in oro e la sproporzione evidente di ampi saloni alti non più di tre metri dove le trabeazioni corrono massicce sopra colonne alte poco più dell’uomo che abita quegli spazi. Di contro dai disegni che circolano per la nuova Ballroom l’aspetto sembra essere coerente con una tradizione filologicamente più attenta. Il progettista è James C. McCrery. Profilo interessante il suo, laureato all’Università dell’Ohio lavora nello studio newyorkese del già citato Peter Eisenman che, per quanto attento studioso del linguaggio formale dell’architettura di ogni tempo, vantando frequentazioni con le opere di Leon Battista Alberti, Andrea Palladio e Giuseppe Terragni, è quanto di più lontano dal progetto architettonico storicista. Quella di McCrery è una conversione verso l’architettura classica maturata per il tramite di Allan M. Greenberg, che lo ha trasformato in un noto specialista di architettura classica ed ecclesiastica. Anche qui niente di particolarmente strano, in un poliglottismo che vede le torri a specchio a New York, e dove la finanza chiama a competere, un fantasioso stile coloniale nell’assolata Florida di Mar-a-Lago e l’istituzionale stile romano a Washington dove l’impero è retto. Curioso in questo caso come lo stesso Leon Krier, noto per la sua critica aspra alla modernità architettonica che gli ha fatto tentare rischiose operazioni di rilettura, come quella operata sull’opera dell’architetto di Hitler Albert Speer negli anni ‘80, con la pubblicazione esattamente 40 anni fa di una monografia, abbia intrapreso la sua carriera con James Stirling divenendo anche per alcuni anni il direttore dello studio SOM (Skidmore, Owings & Merrill) di Chicago, emblema del modernismo tecnologico dei grandi edifici commerciali e a torre.

Se il progetto per la Ballroom è eclatante per dimensioni e contesto forse un altro sarebbe ancora più significativo idealmente, seppur probabilmente destinato a rimanere intenzione per i tempi troppo ristretti: un grande arco trionfale – sì, quello che erigevano gli imperatori romani ed i loro emuli – per celebrare i 250 anni dalla Dichiarazione di indipendenza nel 2026 presso l’Arlington Memorial Bridge, sempre a Washington, ovviamente. Il disegno di questo nuovo monumento romano, che si porrebbe in una continuità formale con il Lincoln Memorial, realizzato proprio all’altro lato del ponte sul Potomac, e il Jefferson Memorial, è dello studio Harrison Design. Un arco trionfale che avrebbe in sommità una grande Vittoria alata, ribattezzata Lady Liberty, riverita ai lati da due aquile, simbolo universale di fierezza o potere imperiale.

Ma, si sa, anche i simboli cambiano nel tempo per nuove appropriazioni. Se l’architettura classica è segno dell’ambizione quanto forse a volte più della nostalgia del tempo in cui si reggevano le sorti del mondo, riproporla è forse un esorcismo per tenere lontano il tempo della decadenza. Si diceva prima che nel secondo dopoguerra l’architettura moderna aveva avuto uno spazio significativo nel panorama ufficiale statale americano. La sua lingua era ben accetta per riproporre antichi simboli. E’ il caso ad esempio dell’arco in acciaio inossidabile di Saint Louis (Gateway Arch) del 1967 a firma dell’ingegnere strutturale Hannskarl Bandel e dell’architetto Eero Saarinen. Dello stesso Saarinen è stato anche il progetto della vecchia ambasciata americana a Londra lasciata per l’apertura di una nuova sede diplomatica nel 2018, definita nel suo consueto linguaggio mercantile da Trump “un cattivo affare”. La vecchia sede in Grosvenor Square, sede tradizionale della diplomazia americana a Londra sin dai tempi del soggiorno di John Adams quando ancora era emissario delle colonie, è divenuta con un intervento concluso quest’anno, a firma dell’architetto britannico David Chipperfield, un albergo di lusso di un fondo qatariota. In alto ancora svetta, anzi issata più in alto per la sopraelevazione effettuata, la vecchia aquila dello scultore Theodore Roszak.

Qualcuno un giorno ricorderà che quella è l’aquila di mare testabianca, simbolo degli Stati Uniti, o sarà un falco della tradizione araba?

Lascia un commento